南乐县2024年线上非遗贺新春系列活动(1)

发布时间:Feb 8, 2024 | 作者:文化南乐

非遗文化

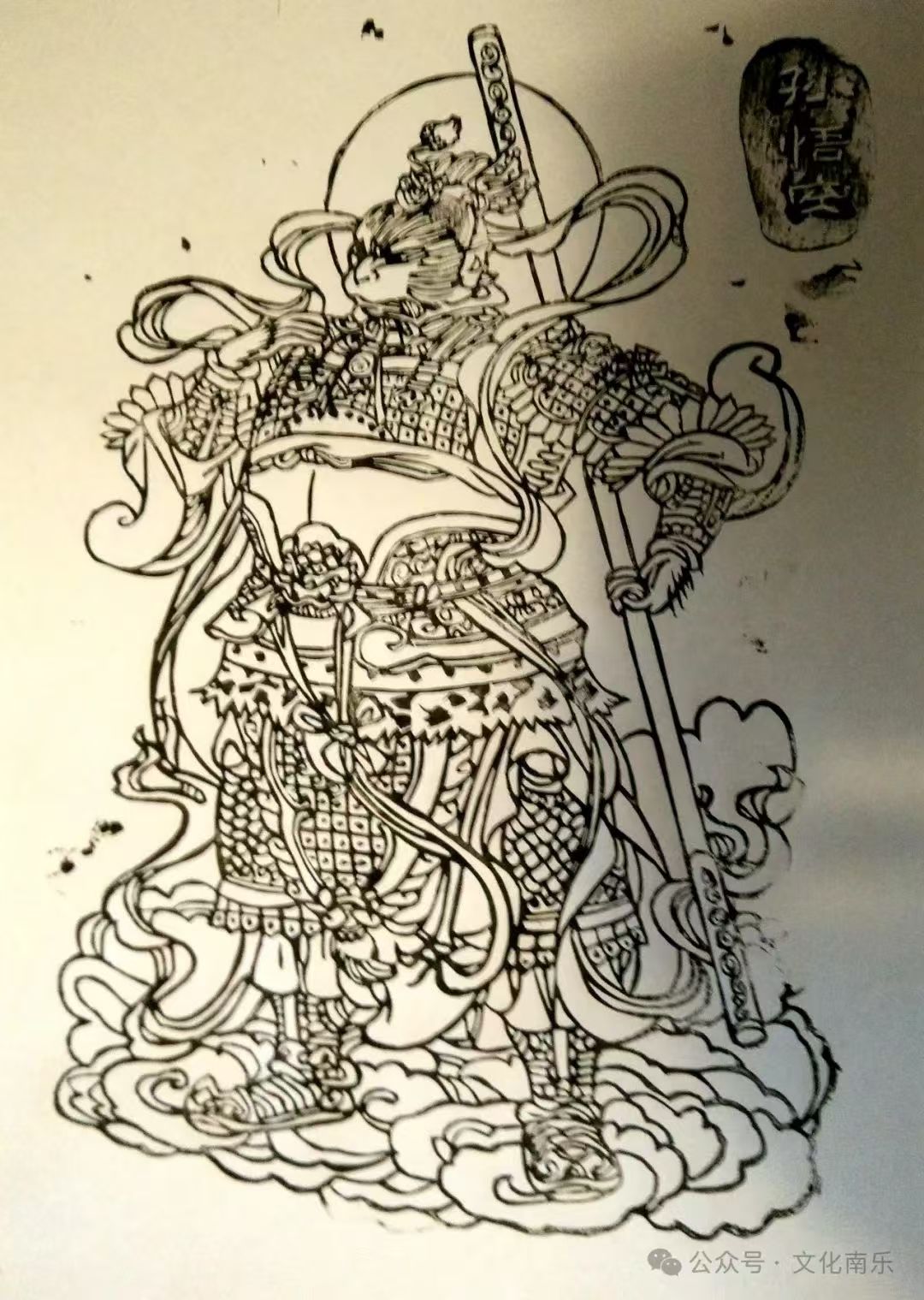

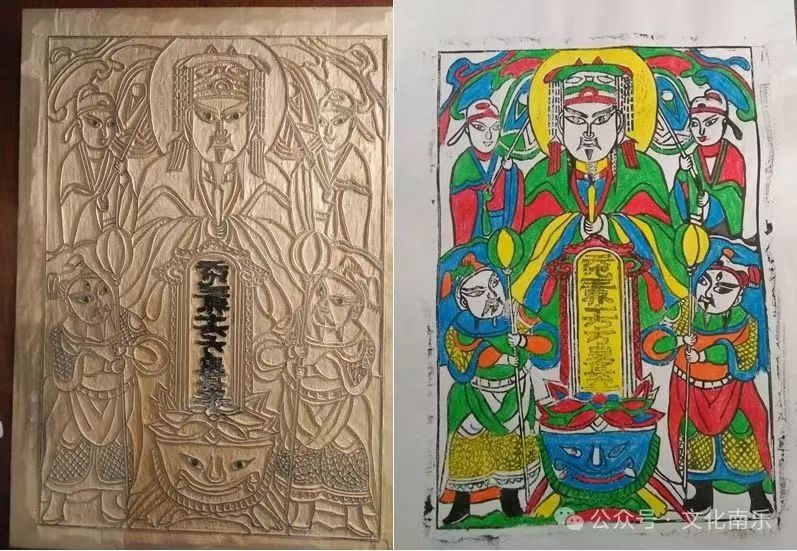

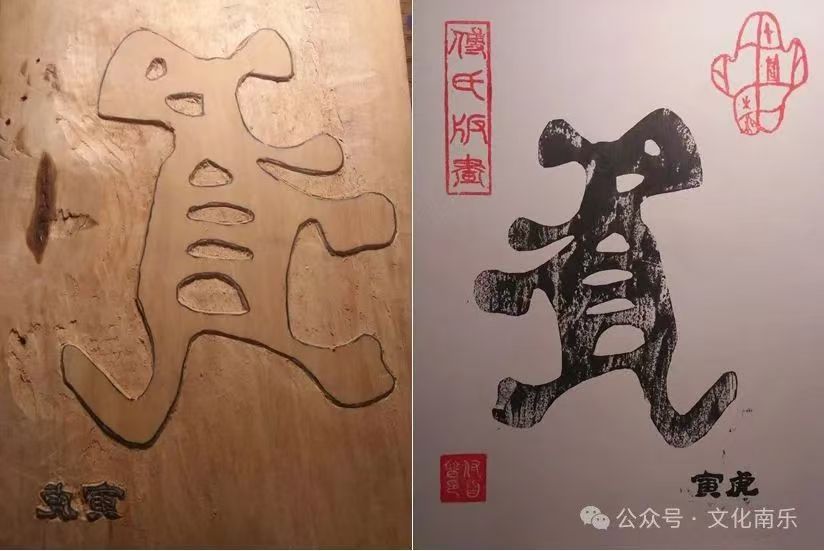

【 非遗文化的传承与发展 】 弘扬民族文化 傅/氏/木/板/画 中国版画的起源,有汉朝说、东晋说、六朝以至隋朝说。现存我国最早的版画,有款刻年月的,是举世闻名的“咸通”本《金刚般若波罗密经》卷首图,根据题记,作于公元868年。四川成都唐墓出土的“至德”本版画,据估计比“咸通”本早约百年。唐、五代时期的版画,在我国西北和吴越等地都有发现的作品,作品大多古朴俊秀,奏刀有神。 宋元时期的佛教版画,在唐、五代的基础上又有了进一步的发展。刻本章法完善,体韵遒劲。同时,在经卷中也开始出现山水景物图形。其他题材的版画,如科技知识与文艺门类的书籍、图册等也有大量的雕印作品。 明清两朝是我国版画的高峰时期,在许许多多文人、书商、刻工的共同努力下,版刻出现了各种流派,创作出大量优秀作品,版刻创作呈现出欣欣向荣的局面。不仅宗教版画在明代达到顶点,欣赏性的版画也在明代大大兴起。画谱、小说、戏曲、传记、诗词等,一时佳作如雪,不胜枚举。尤其是文学名著的刻本插图,版本众多,流行广泛,影响深远。版画的发展始终与刻书业密切相关,宋元时代的中心在福建的建安和浙江的杭州,在明代的时候则转移到南京和北京。 而我国北方流传的年画属于木版画中的凸版,傅氏木版画便属于这一流派,起源于河南省南乐县韩张镇召固村。最早可追溯到清朝末年,但绝大多数传统印版在文革期间被毁。清朝末年19世纪末20世纪初河南省南乐县召固村艺人傅鹏江,主要范围涉及木版水印、毡帽、银器制作,活动区域遍布大名府(含现在南乐县),济南府,天津卫等地。解放后由第二代传人付田接手木版水印,区域主要在河南省南乐县韩张镇附近,二十一世纪由第三代传人付自普接手,区域遍布发源地河南南乐韩张镇,北京东城区,朝阳区,作品以礼品商品形式扩散到几十个国家。 傅氏版画经过木板凸版雕刻,水墨印刷及自由上色而成的传图艺术。主要表现的内容为神皮,原北方农村家庭主要供奉的玉帝、灶王爷,财神、传图神话人物、门神为主。现除以上内容外还有生肖图、甲骨生肖,传统画等。 其中印版雕刻包括材料选取、版面处理、绘制图案、雕刻、调平等工序。材料主要为风干的杨木柳木为主。经过解板、表面打磨等处理后,在表面绘制所需雕刻的图案,之后按照传统的手法进行雕刻,最后进行线条的调平处理。等印版雕完后就可以印制板画,用自制墨辊均匀上墨,之后将纸张覆在上面用刮板轻轻刮一遍,揭起纸张一副生动的黑白版画就印出来了。我们等印出的黑白版画水墨自然晾干后就可以进行自由上色。 早期的木版画主要用于门神、神皮及元宵节花灯。图案以生动活泼的传统人物及动物为主,诸如玉皇大帝、灶王爷、财神爷、寿星、菩萨、十二生肖等均透着古朴的民风民俗,深得人们的喜爱。整个过程包括雕版、水印、着色三步。尤其是雕版突出了其特点:一线四刀、线左下刀、线线梯形、刀痕流畅。现珍存的一块上世纪初的灶王爷印版和半块玉皇大帝印版具有非常重要的研究价值。

审核|王玉玺

编辑|李冰冰

- 上一篇: 2024年南乐县迎新春书画摄影展(一)

- 下一篇: 2024年南乐县少儿联欢会 完美落幕